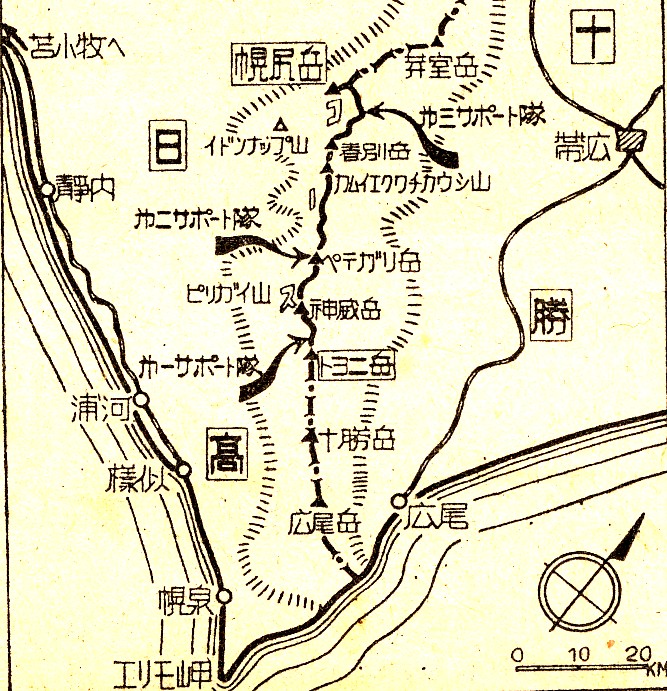

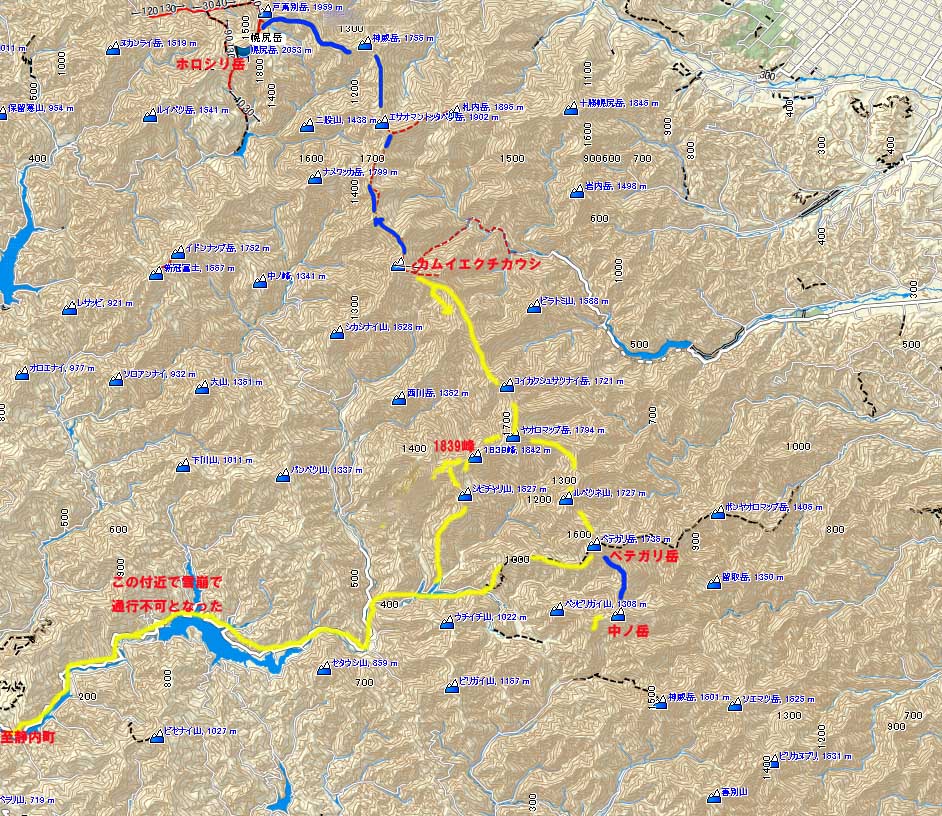

日高山脈を29日間かけて縦走する本隊をサポートした第二サポート隊は、女王の峰と云われているペテガリ山頂で本隊に食料を補給。

その後、本隊と共にカクイエクチカウシまで同行。本隊と分かれた後は、未踏峰の1839峰をアタックして下山。

本隊は、ルンペン(本田)、テンプラ(竹中)、ゴンベ(平田)。

第二サポート隊は、

カミナリ(片岡大先輩)、コンツ(今渡)、ネパール(羽田)、ポンタ(阿部)

の四人。 |

|

|

|

静内からの道路が雪崩のために通行不能となったため、急遽、全補給物資を背負って登山口まで搬送。予定外の遅れで日程の余裕がなくなる。

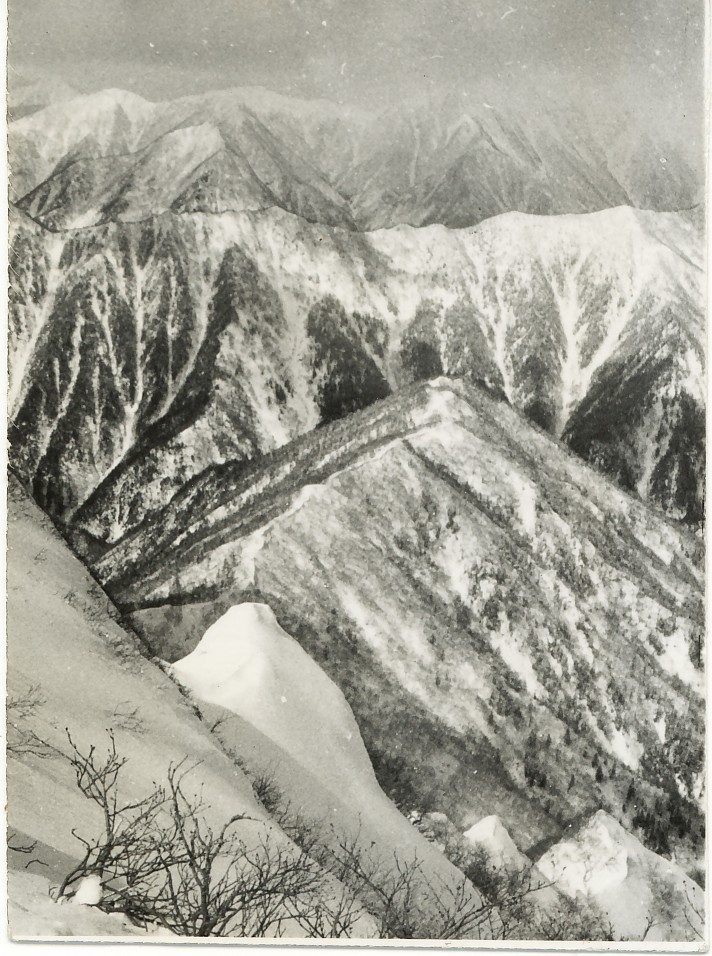

中岳を見ながら、本隊が歩いている辺りを予想し、間に合うように物資を運ばなければならない。 少し、急がなければ本隊は日干しになる。後ろ姿は、本人。

急斜面での荷揚げは、一度に担ぎ上げることが出来ないので、分割して荷揚げをした。 |

|

ペテガリ直下でテントを張って、本隊の到着を待つ。到着時は、突風が吹いてピッケルを深く雪にさして飛ばされないようにしたが、天気がよいと濡れたものを乾かしながらリラックス。雪洞では、どこに寝るのが一番快適かは、判断が分かれる。端に寝ると寒いが、こきじを打つときには、寒い外に出る必要がないので便利だ。靴は毎日、オーバーシューズをシュラーフの中に入れて乾かさなければ、翌日、靴を履けないほどコチコチに凍ってしまう。 人物は、片岡大先輩。 |

|

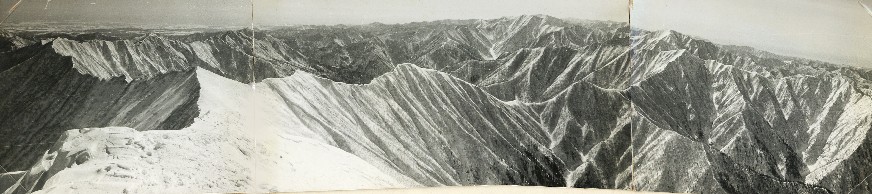

ペテガリから早大尾根をみる。早大尾根は、早大の学生が雪庇を踏み外して遭難した箇所。ナイフリッジで最大の危険箇所。本隊とはペテガリで合流することになっているが、まだ、到着をしない。 |

> |

Y新聞社の取材機が、パラシュートで応援の品物を投下してくれたが、回収できたのは1/5個であった。

隊員が回収に向かったところ(ペテガリ直下)。 |

|

1839峰への途中 |

|

1839峰への途中

シャビシャリ岳から無名山を望む。 |

|

日高山脈カムイエクチカウシ(夏は、水がなく太陽が黄色く見えた。冬は、腰までのラッセルに四苦八苦させられた。前日に掘った雪洞は中腰で歩ける高さであったが、朝には立てないくらい天井が低くなっていた。

雪洞の外に出て写真を撮ったが、炊事当番で親指がズッペで濡れていたため、あっという間に凍傷になりかけあわてた。

|

|

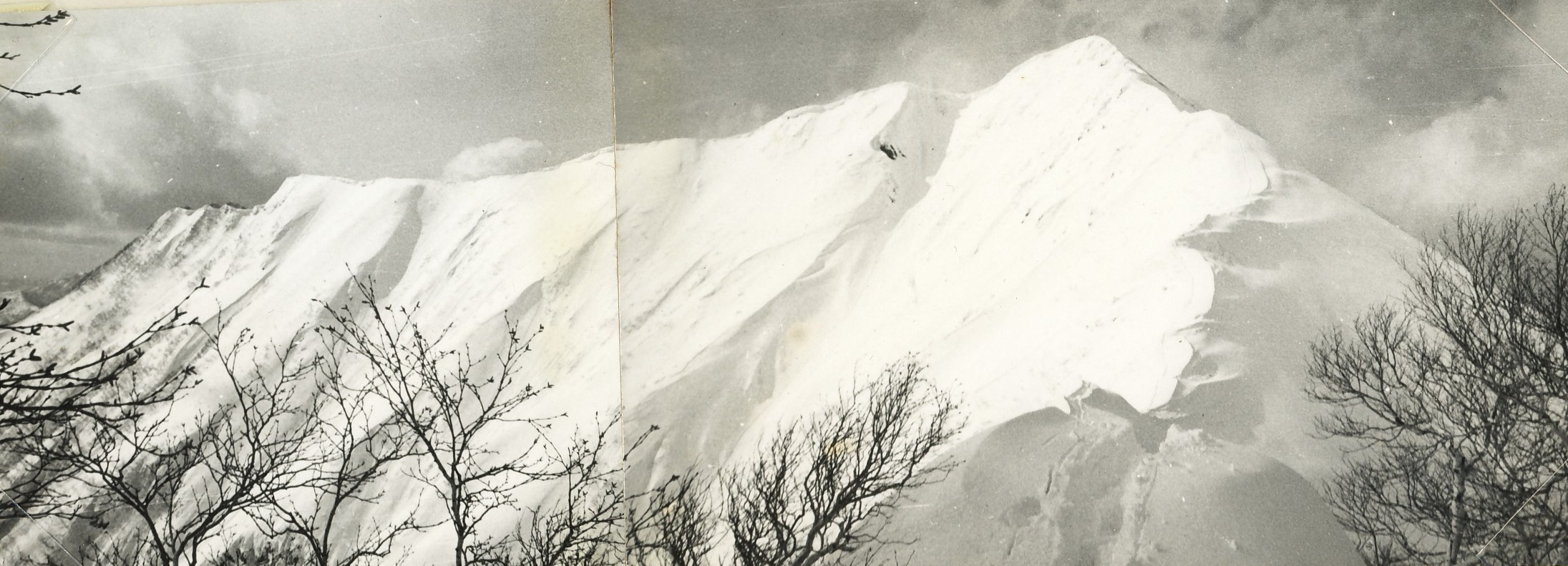

日高山脈1839峰へ(二人の仲間が先行している。仲間の一人=ネパールが途中で滑落したときは、吐き気がした。約100m下で岩にキスリングが引っかかりとまった。無事であることがわかったときは、みんなで悪口雑言を云いながら、大笑いをした。) |

|

日高山脈1839峰。雪庇を踏み外さないように下からルートを指示しているところ。雪庇の上は硬くて歩きやすいが、谷側は腰まで雪に埋もれる。ほどよいルート探しが難しい。 |

1839峰への途中 1839峰への途中 |

|

|

1839峰直下の最後の難所。大先輩が後輩のためにルート作りをしているところ。

先輩の偉大さ、ありがたさを身にしみて感じた一枚の写真だ。 |

| |

|